Fritz Levy (1895-1954)

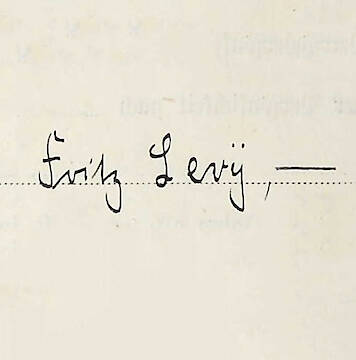

Siegfried Fritz Levy erblickt am 11. August 1895 in Berlin das Licht der Welt. Er ist das dritte Kind des Kaufmanns Ludwig Levy und dessen Ehefrau Clara geb. Isaak.1

Nach dem frühen Tod des Vaters werden der junge Kaufmann Fritz, seine Geschwister und seine Mutter Erben der Firma Ludwig Levy in Spremberg.2 Seine Schwester Erna, ihre Familie und Fritz ziehen spätestens 1921 nach Spremberg, um vor Ort die Firmengeschäfte zu führen.3 Hier wohnen sie fortan in einer Villa in der Wiesengasse 6.4 Gemeinsam leiten sie die erfolgreiche Firma, zu der vier Tuchfabriken in Spremberg gehören.5 Die Villa sanieren sie von Grund auf, bauen sie in zwei Fünfraumwohnungen und eine Dreiraumwohnung um und statten sie luxuriös aus. So gibt es ein Bad, das komplett mit Marmor ausgekleidet wird.6

Dazu erwerben und errichten sie drei Wohnhäuser, die sie vermieten.7 Zusätzlich kauft sich Fritz in Trattendorf ein Grundstück und zwei Acker, die er verpachtet.8

1926 heiratet Fritz die Berlinerin Nanny Lazar.9 Zwei Jahre später bekommen sie einen Sohn, Peter Ludwig. Nanny bringt ihn in Berlin zur Welt.10 Es ist unklar, ob die Familie jemals komplett in Spremberg lebte, oder ob Nanny und Peter in Berlin blieben. Zumindest hatte Peter in Spremberg ein voll ausgestattetes Kinderzimmer.11

1926 heiratet Fritz die Berlinerin Nanny Lazar.9 Zwei Jahre später bekommen sie einen Sohn, Peter Ludwig. Nanny bringt ihn in Berlin zur Welt.10 Es ist unklar, ob die Familie jemals komplett in Spremberg lebte, oder ob Nanny und Peter in Berlin blieben. Zumindest hatte Peter in Spremberg ein voll ausgestattetes Kinderzimmer.11

Mit Beginn des NS-Regimes 1933 werden die Arbeits- und Lebensbedingungen für Fritz und seine Familie sofort erschwert. Vorerst versuchen sie, alle Geschäfte fortzuführen und sich den vielen neuen Bestimmungen anzupassen. Nanny allerdings, die Verwandte in den USA hat, entscheidet sich, unter diesen Bedingungen nicht länger in Deutschland zu verweilen. 1934 lassen sich Fritz und Nanny in Cottbus scheiden. Fritz zahlt daraufhin Unterhalt für seinen Sohn.12 Gleich darauf verlässt Nanny mit dem sechsjährigen Peter das Land. Über Rotterdam reisen sie nach Kalifornien aus.13

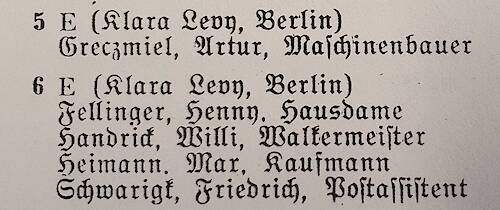

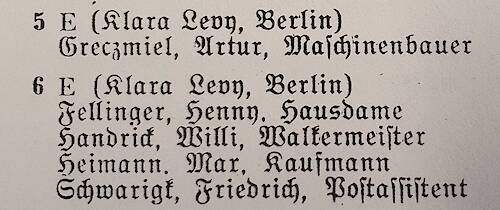

Im Oktober 1935 übernimmt Fritz Schwester Erna die Aufgabe ihrer Mutter als Gesellschafterin der Firma und legt Eigenkapital an.14 Im selben Jahr stellen sie auch eine Haushaltshilfe ein: die Jüdin Henriette Fellinger, die in finanzielle Not geraten ist. Noch scheinen sie das NS-Regime für überwindbar zu halten.

Fritz lernt Paula Hennig kennen, die evangelisch getauft ist. Als 1935 die Nürnberger Gesetze verabschiedet werden, wird eine Beziehung und Ehe zwischen den beiden unmöglich und als „Rassenschande“ verfolgt. Paula geht eine Scheinehe mit einem Holländer namens Heijmanns ein, um ins Ausland zu gelangen.15 Wie der Kontakt hergestellt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Zeitgleich zeichnet sich ab, dass die Fabriken in Spremberg nicht mehr gehalten werden können. Über den Jahreswechsel 1937/38 lassen sie eine umfangreiche Wertaufstellung ihrer Fabrik in der Georgenstraße anfertigen zum Zwecke der Feuerversicherung. Der Wert wird auf 721.939 Reichsmark errechnet.16 Kurz darauf muss die Familie den Firmensitz nach Berlin verlegen. Fritz bleibt noch bis zum Sommer 1938 in Spremberg, im Versuch alle Geschäfte ordentlich abzuwickeln. Dann kann er hier nicht länger leben.

Zeitgleich zeichnet sich ab, dass die Fabriken in Spremberg nicht mehr gehalten werden können. Über den Jahreswechsel 1937/38 lassen sie eine umfangreiche Wertaufstellung ihrer Fabrik in der Georgenstraße anfertigen zum Zwecke der Feuerversicherung. Der Wert wird auf 721.939 Reichsmark errechnet.16 Kurz darauf muss die Familie den Firmensitz nach Berlin verlegen. Fritz bleibt noch bis zum Sommer 1938 in Spremberg, im Versuch alle Geschäfte ordentlich abzuwickeln. Dann kann er hier nicht länger leben.

Paula schreibt später dazu:

„Nachdem die Verhältnisse in Spremberg unerträglich geworden waren, verlegte mein Mann seinen Wohnsitz nach Berlin und wohnte zunächst Brücken Allee Nr. 10 bei seiner Mutter, Frau Clara Levy, und dann mehrere Monate hindurch Kaiserdamm 9 bei seinem Schwager Dr. med. Ernst Bergmann. Er war auch polizeilich gemeldet.“17

Seine Schwester Erna und sein Schwager Max haben Spremberg auch vor ein paar Monaten verlassen.18 Die Familie wird dabei regelrecht zum Verkauf ihres Besitzes gezwungen. Die NS-Behörden nennen das „Entjudungsgeschäfte“.19

Im Februar 1939 gelingt Erna, Max und Fritz und der Mutter Clara Levy die Flucht nach Luxemburg. Wenig später fliehen Erna und Max nach Chile weiter, wohin ihre Tochter bereits geflohen ist.20 Direkt, nachdem sie das Land verlassen haben, werden ihre Spremberger Konten zugunsten des Spremberger Finanzamtes gepfändet und alle anderen Konten werden gesperrt. Auch die sogenannte Reichsfluchtsteuer müssen sie entrichten, die mehrere hunderttausend Reichsmark beträgt.21 Nach dem Krieg werden die Behörden anzweifeln, dass die Familie nicht doch Zugriff auf die Sperrkonten gehabt und ihr Geld bewegt haben könnte. Auf diese Weise wird eine mögliche Rückerstattung verhindert.22

Fritz wird in Luxemburg wieder mit Paula vereint und kann in einer Fabrik in Schleifmühle als Direktor arbeiten.23 Sein gesamtes Hab und Gut meldet Fritz erst im Sommer 1939 für die Ausreise an. Eine Spedition wird zur Überführung der Sachen beauftragt. Spremberger Zollbeamte beschlagnahmen zuvor den Linoleumfußboden, einen Schreibtisch und Schlafzimmermöbel. Alles weitere genehmigen sie zur Verschickung: darunter ein Rodelschlitten und ein Schaukelstuhl, Meißner Porzellan, die Marmorbadewanne, die eine Cottbuser Firma für ihn anfertigte, sein Bett aus Nussbaum mit Perlmutteinlage, 150 Bücher (Romane, Klassiker, jüdische Gebetsbücher), ein Reiseschachspiel und ein Reisegrammophon mit 50 Platten, ein Hauskinoapparat von Zeiss und eine Kamera, mit der er kleine Filme aufnimmt, eine Höhensonne mit ultraviolettem Licht für den häuslichen Gebrauch, eine Mittenwalder Meistergeige und Kleidung vom Bademantel bis zum Skianzug.24

Clara gelingt es schließlich, Tickets in die USA für ihre in Europa verbliebenen Kinder und für sich zu kaufen. Doch als der Krieg beginnt, wird die Schiffspassage abgesagt.25 Von Luxemburg aus versuchen Fritz und Clara weiterhin, für den Grundbesitz in Spremberg angemessene Verkaufssummen zu erhalten - aber erfolglos.26 Tatsächlich meldet sich während des Krieges der Spremberger Bürgermeister mehrfach bei ihnen mit nachträglichen Forderungen zur Gewerbe- und Grundsteuer. Etwa 50.000 Reichsmark kann er auf diese Weise von den Levys erwirken. Solche Zahlungen werden jeweils über die Sperrkonten der Familie abgewickelt. Das restliche Geld, das er fordert, wird schließlich aber vom Reich beschlagnahmt. Denn da den Levys 1940 die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, gelten sie nicht mehr als steuerpflichtig, aber zugleich geht ihr Vermögen ans Reich.27 Fritz Trattendorfer Grundstück geht an Richard Gröger, die Acker an Fritz Kuhla und Oskar Kellner.28

Im März 1940 stirbt Fritz Mutter29 und im Mai marschiert die Deutsche Wehrmacht in Luxemburg ein.30 Ihr gesamter Besitz, der sich in der Tuchfabrik Schleifmühle befindet, wird beschlagnahmt. Fritz und Paula flüchten nach Brüssel, wo sich Fritz bis zum Ende des Krieges für viereinhalb Jahre in einem Versteck aufhalten muss.31 Wie das möglich war, ist bisher unbekannt. Sie überleben.

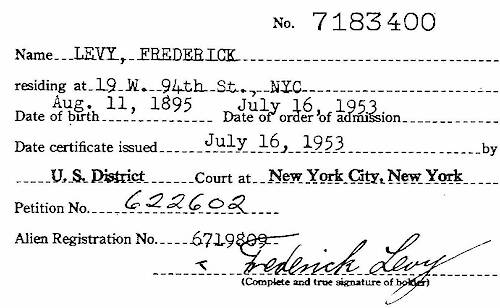

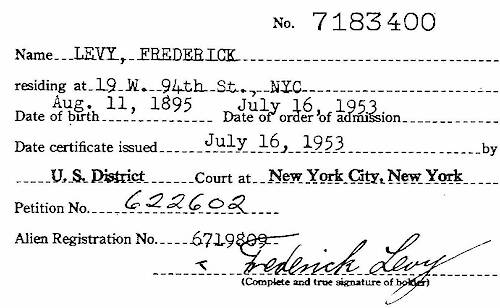

Zwei Jahre nach Kriegsende wohnen Fritz und Paula noch in Brüssel, Belgien. Erst dann kann Paula ihre Scheinehe scheiden und sie können ausreisen.32 1947 werden sie in New York ansässig, sie heiraten und Fritz macht einen Waschsalon auf.33 1953 stellt er einen Einbürgerungsantrag und nennt sich fortan Frederic.34

Zwei Jahre nach Kriegsende wohnen Fritz und Paula noch in Brüssel, Belgien. Erst dann kann Paula ihre Scheinehe scheiden und sie können ausreisen.32 1947 werden sie in New York ansässig, sie heiraten und Fritz macht einen Waschsalon auf.33 1953 stellt er einen Einbürgerungsantrag und nennt sich fortan Frederic.34

Nach dem Krieg versucht Fritz eine Rückerstattung für sein ganzes Mobiliar, das in Luxemburg beschlagnahmt wurde, zu erhalten. Das Verfahren zieht sich über mehrere Jahre hin. Er selbst stirbt, bevor es zum Abschluss kommt. Seine Frau Paula und sein Sohn Peter werden als Erben eingesetzt. Doch der Antrag wird abgelehnt, weil die Familie nicht beweisen kann, dass ihr Besitz in Luxemburg beschlagnahmt wurde. Sie legen Einspruch ein, sie suchen und finden Zeugen für die Beschlagnahmung. Daraufhin wird ihnen mitgeteilt, dass sie keine Rückerstattung geltend machen können, da der Verlust in Luxemburg und nicht in Deutschland vonstatten ging.35 Mit allen weiteren Besitztümern verlaufen die Anträge ebenfalls fast immer erfolglos. Die DDR verweigerte Verhandlungen über Rückerstattungen und Entschädigungen.36

Fritz stirbt am 29. Dezember 1954 in New York im Alter von 59 Jahren.37 Sein Sohn Peter ist im selben Jahr Rechtsanwalt in San Francisco geworden.38

Am 4. Juli 2025 wurden für Fritz und seine Familie STOLPERSTEINE am Eingang der Wiesengasse verlegt.

- Vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1908 für Siegfried Fritz Levÿ, Berlin V b, 1838/1895 (Erstregister); vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Heiratsregister 1874-1936 für Levy-Lasar, Berlin IV b, 1926/719 (Erstregister). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- 1921 ist Fritz Trauzeuge bei seiner Schwester Else in Berlin. Beim Standesamt wird sein Wohnort mit Spremberg angegeben. Vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1936 für Else Charlotte Levÿ, Berlin XII a, 664/1921 (Erstregister). ↩

- Vgl. Stadtarchiv Spremberg, Spremberger Adressbücher von 1932 und 1936. ↩

- Vgl. BLHA, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984; vgl. Niederlausitzer Verlag (Hrsg.), Übersichtsplan der Stadt Spremberg von 1925. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. BLHA, 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943; vgl. BLHA, Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984; vgl. Stadtarchiv Spremberg, Adressbuch 1932. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55; vgl. BLHA, 36A F 1189, Levy, Fritz, 1939-1941 (Akte). ↩

- Vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Heiratsregister 1874-1936 für Levy-Lasar, Berlin IV b, 1926/719 (Erstregister). ↩

- Vgl. ancestry.de: USA, Einberufungskarten junger Männer im 2. Weltkrieg, 1940–1947, Peter Ludwig Lazar. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. ancestry.de: Kalifornien, USA, Listen ankommender Passagiere und Mannschaften, 1882-1959, Nanny Lazar, Peter Levy. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, Levy, Paula, B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. BLHA, 75 TF Levy 2. ↩

- Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte Levy, Paula Ida, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- Vgl. BLHA, 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943. ↩

- Vgl. BLHA, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 14252, Heimann, Max. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. BLHA, Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984. ↩

- Vgl. BLHA, 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943. ↩

- Vgl. BLHA, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984. ↩

- Vgl. BLHA, 36A F 1189, Levy, Fritz, 1939-1941 (Akte). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59. ↩

- Vgl. https://luxembourg.public.lu/de/gesellschaft-und-kultur/geschichte/zweiter-weltkrieg.html (Stand 19.04.2024). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59. ↩

- Vgl. ancestry.de: New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Fritz Levy. ↩

- Vgl. ancestry.de: USA, Listen abreisender Passagiere und Mannschaften, 1914-1966, Fritz Levy. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59; vgl. ancestry.de: New York, USA, Index zu in New York City eingereichte Einbürgerungsanträge, 1792-1989, Fritz Levy. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B_Rep_025-08_Nr_20318_59. ↩

- Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedergutmachungspolitik (Stand 07.07.2025). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59; vgl. https://lawyers.justia.com/lawyer/peter-ludwig-levy-104154 (Stand 20.07.2024). ↩

kurz-Biografie

| 11.08.1895 | Geburt – in Berlin |

| 1921 | Zuzug – nach Spremberg, Miterbe der Firma und Tuchfabrik Ludwig Levy |

| 27.12.1926 | Eheschließung – mit Nanny Lazar in Berlin |

| 22.06.1928 | Geburt – von Sohn Peter in Berlin |

| 11.07.1934 | Scheidung in Cottbus |

| 1934 | Sohn und Exfrau emigrieren in die USA |

| 01.08.1938 | Weggang – aus Spremberg aufgrund unerträglicher Lebensverhältnisse |

| Februar 1939 | Flucht nach Luxemburg, Direktor einer Tuchfabrik in Schleifmühle |

| 02.07.1939 | Pfändung seines Depots zugunsten des Finanzamts Spremberg (26.000 Reichsmark) |

| Mai 1940 - Mai 1945 | Flucht nach Belgien, Leben im Versteck bis Kriegsende |

| 1947 | Eheschließung – mit Paula Hennig |

| Juni 1947 | Emigration in die USA |

| 16.07.1953 | Einbürgerungsgesuch in New York, USA |

| 29.12.1954 | Todestag – in New York, USA |

| 04.07.2025 | Stolpersteinverlegung – in der Wiesengasse |

Verbundene Personen

| Levy, Clara | Mutter |

| Heimann, Erna | Schwester |

| Heimann, Max | Schwager |

| Weil, Ursula | Nichte |

| Fellinger, Henriette | Hausangestellte |

Verbundene Orte

| Wiesengasse 05 und 06 | Wohnort, STOLPERSTEIN |

| Georgenstraße 36 | Gewerbeeigentum |

| Gartenstraße | Gewerbeeigentum |

| Zedlitzstraße | Gewerbeeigentum |

kurz-Biografie

| 11.08.1895 | Geburt – in Berlin |

| 1921 | Zuzug – nach Spremberg, Miterbe der Firma und Tuchfabrik Ludwig Levy |

| 27.12.1926 | Eheschließung – mit Nanny Lazar in Berlin |

| 22.06.1928 | Geburt – von Sohn Peter in Berlin |

| 11.07.1934 | Scheidung in Cottbus |

| 1934 | Sohn und Exfrau emigrieren in die USA |

| 01.08.1938 | Weggang – aus Spremberg aufgrund unerträglicher Lebensverhältnisse |

| Februar 1939 | Flucht nach Luxemburg, Direktor einer Tuchfabrik in Schleifmühle |

| 02.07.1939 | Pfändung seines Depots zugunsten des Finanzamts Spremberg (26.000 Reichsmark) |

| Mai 1940 - Mai 1945 | Flucht nach Belgien, Leben im Versteck bis Kriegsende |

| 1947 | Eheschließung – mit Paula Hennig |

| Juni 1947 | Emigration in die USA |

| 16.07.1953 | Einbürgerungsgesuch in New York, USA |

| 29.12.1954 | Todestag – in New York, USA |

| 04.07.2025 | Stolpersteinverlegung – in der Wiesengasse |

Siegfried Fritz Levy erblickt am 11. August 1895 in Berlin das Licht der Welt. Er ist das dritte Kind des Kaufmanns Ludwig Levy und dessen Ehefrau Clara geb. Isaak.1

Nach dem frühen Tod des Vaters werden der junge Kaufmann Fritz, seine Geschwister und seine Mutter Erben der Firma Ludwig Levy in Spremberg.2 Seine Schwester Erna, ihre Familie und Fritz ziehen spätestens 1921 nach Spremberg, um vor Ort die Firmengeschäfte zu führen.3 Hier wohnen sie fortan in einer Villa in der Wiesengasse 6.4 Gemeinsam leiten sie die erfolgreiche Firma, zu der vier Tuchfabriken in Spremberg gehören.5 Die Villa sanieren sie von Grund auf, bauen sie in zwei Fünfraumwohnungen und eine Dreiraumwohnung um und statten sie luxuriös aus. So gibt es ein Bad, das komplett mit Marmor ausgekleidet wird.6

Dazu erwerben und errichten sie drei Wohnhäuser, die sie vermieten.7 Zusätzlich kauft sich Fritz in Trattendorf ein Grundstück und zwei Acker, die er verpachtet.8

1926 heiratet Fritz die Berlinerin Nanny Lazar.9 Zwei Jahre später bekommen sie einen Sohn, Peter Ludwig. Nanny bringt ihn in Berlin zur Welt.10 Es ist unklar, ob die Familie jemals komplett in Spremberg lebte, oder ob Nanny und Peter in Berlin blieben. Zumindest hatte Peter in Spremberg ein voll ausgestattetes Kinderzimmer.11

1926 heiratet Fritz die Berlinerin Nanny Lazar.9 Zwei Jahre später bekommen sie einen Sohn, Peter Ludwig. Nanny bringt ihn in Berlin zur Welt.10 Es ist unklar, ob die Familie jemals komplett in Spremberg lebte, oder ob Nanny und Peter in Berlin blieben. Zumindest hatte Peter in Spremberg ein voll ausgestattetes Kinderzimmer.11

Mit Beginn des NS-Regimes 1933 werden die Arbeits- und Lebensbedingungen für Fritz und seine Familie sofort erschwert. Vorerst versuchen sie, alle Geschäfte fortzuführen und sich den vielen neuen Bestimmungen anzupassen. Nanny allerdings, die Verwandte in den USA hat, entscheidet sich, unter diesen Bedingungen nicht länger in Deutschland zu verweilen. 1934 lassen sich Fritz und Nanny in Cottbus scheiden. Fritz zahlt daraufhin Unterhalt für seinen Sohn.12 Gleich darauf verlässt Nanny mit dem sechsjährigen Peter das Land. Über Rotterdam reisen sie nach Kalifornien aus.13

Im Oktober 1935 übernimmt Fritz Schwester Erna die Aufgabe ihrer Mutter als Gesellschafterin der Firma und legt Eigenkapital an.14 Im selben Jahr stellen sie auch eine Haushaltshilfe ein: die Jüdin Henriette Fellinger, die in finanzielle Not geraten ist. Noch scheinen sie das NS-Regime für überwindbar zu halten.

Fritz lernt Paula Hennig kennen, die evangelisch getauft ist. Als 1935 die Nürnberger Gesetze verabschiedet werden, wird eine Beziehung und Ehe zwischen den beiden unmöglich und als „Rassenschande“ verfolgt. Paula geht eine Scheinehe mit einem Holländer namens Heijmanns ein, um ins Ausland zu gelangen.15 Wie der Kontakt hergestellt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Zeitgleich zeichnet sich ab, dass die Fabriken in Spremberg nicht mehr gehalten werden können. Über den Jahreswechsel 1937/38 lassen sie eine umfangreiche Wertaufstellung ihrer Fabrik in der Georgenstraße anfertigen zum Zwecke der Feuerversicherung. Der Wert wird auf 721.939 Reichsmark errechnet.16 Kurz darauf muss die Familie den Firmensitz nach Berlin verlegen. Fritz bleibt noch bis zum Sommer 1938 in Spremberg, im Versuch alle Geschäfte ordentlich abzuwickeln. Dann kann er hier nicht länger leben.

Zeitgleich zeichnet sich ab, dass die Fabriken in Spremberg nicht mehr gehalten werden können. Über den Jahreswechsel 1937/38 lassen sie eine umfangreiche Wertaufstellung ihrer Fabrik in der Georgenstraße anfertigen zum Zwecke der Feuerversicherung. Der Wert wird auf 721.939 Reichsmark errechnet.16 Kurz darauf muss die Familie den Firmensitz nach Berlin verlegen. Fritz bleibt noch bis zum Sommer 1938 in Spremberg, im Versuch alle Geschäfte ordentlich abzuwickeln. Dann kann er hier nicht länger leben.

Paula schreibt später dazu:

„Nachdem die Verhältnisse in Spremberg unerträglich geworden waren, verlegte mein Mann seinen Wohnsitz nach Berlin und wohnte zunächst Brücken Allee Nr. 10 bei seiner Mutter, Frau Clara Levy, und dann mehrere Monate hindurch Kaiserdamm 9 bei seinem Schwager Dr. med. Ernst Bergmann. Er war auch polizeilich gemeldet.“17

Seine Schwester Erna und sein Schwager Max haben Spremberg auch vor ein paar Monaten verlassen.18 Die Familie wird dabei regelrecht zum Verkauf ihres Besitzes gezwungen. Die NS-Behörden nennen das „Entjudungsgeschäfte“.19

Im Februar 1939 gelingt Erna, Max und Fritz und der Mutter Clara Levy die Flucht nach Luxemburg. Wenig später fliehen Erna und Max nach Chile weiter, wohin ihre Tochter bereits geflohen ist.20 Direkt, nachdem sie das Land verlassen haben, werden ihre Spremberger Konten zugunsten des Spremberger Finanzamtes gepfändet und alle anderen Konten werden gesperrt. Auch die sogenannte Reichsfluchtsteuer müssen sie entrichten, die mehrere hunderttausend Reichsmark beträgt.21 Nach dem Krieg werden die Behörden anzweifeln, dass die Familie nicht doch Zugriff auf die Sperrkonten gehabt und ihr Geld bewegt haben könnte. Auf diese Weise wird eine mögliche Rückerstattung verhindert.22

Fritz wird in Luxemburg wieder mit Paula vereint und kann in einer Fabrik in Schleifmühle als Direktor arbeiten.23 Sein gesamtes Hab und Gut meldet Fritz erst im Sommer 1939 für die Ausreise an. Eine Spedition wird zur Überführung der Sachen beauftragt. Spremberger Zollbeamte beschlagnahmen zuvor den Linoleumfußboden, einen Schreibtisch und Schlafzimmermöbel. Alles weitere genehmigen sie zur Verschickung: darunter ein Rodelschlitten und ein Schaukelstuhl, Meißner Porzellan, die Marmorbadewanne, die eine Cottbuser Firma für ihn anfertigte, sein Bett aus Nussbaum mit Perlmutteinlage, 150 Bücher (Romane, Klassiker, jüdische Gebetsbücher), ein Reiseschachspiel und ein Reisegrammophon mit 50 Platten, ein Hauskinoapparat von Zeiss und eine Kamera, mit der er kleine Filme aufnimmt, eine Höhensonne mit ultraviolettem Licht für den häuslichen Gebrauch, eine Mittenwalder Meistergeige und Kleidung vom Bademantel bis zum Skianzug.24

Clara gelingt es schließlich, Tickets in die USA für ihre in Europa verbliebenen Kinder und für sich zu kaufen. Doch als der Krieg beginnt, wird die Schiffspassage abgesagt.25 Von Luxemburg aus versuchen Fritz und Clara weiterhin, für den Grundbesitz in Spremberg angemessene Verkaufssummen zu erhalten - aber erfolglos.26 Tatsächlich meldet sich während des Krieges der Spremberger Bürgermeister mehrfach bei ihnen mit nachträglichen Forderungen zur Gewerbe- und Grundsteuer. Etwa 50.000 Reichsmark kann er auf diese Weise von den Levys erwirken. Solche Zahlungen werden jeweils über die Sperrkonten der Familie abgewickelt. Das restliche Geld, das er fordert, wird schließlich aber vom Reich beschlagnahmt. Denn da den Levys 1940 die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, gelten sie nicht mehr als steuerpflichtig, aber zugleich geht ihr Vermögen ans Reich.27 Fritz Trattendorfer Grundstück geht an Richard Gröger, die Acker an Fritz Kuhla und Oskar Kellner.28

Im März 1940 stirbt Fritz Mutter29 und im Mai marschiert die Deutsche Wehrmacht in Luxemburg ein.30 Ihr gesamter Besitz, der sich in der Tuchfabrik Schleifmühle befindet, wird beschlagnahmt. Fritz und Paula flüchten nach Brüssel, wo sich Fritz bis zum Ende des Krieges für viereinhalb Jahre in einem Versteck aufhalten muss.31 Wie das möglich war, ist bisher unbekannt. Sie überleben.

Zwei Jahre nach Kriegsende wohnen Fritz und Paula noch in Brüssel, Belgien. Erst dann kann Paula ihre Scheinehe scheiden und sie können ausreisen.32 1947 werden sie in New York ansässig, sie heiraten und Fritz macht einen Waschsalon auf.33 1953 stellt er einen Einbürgerungsantrag und nennt sich fortan Frederic.34

Zwei Jahre nach Kriegsende wohnen Fritz und Paula noch in Brüssel, Belgien. Erst dann kann Paula ihre Scheinehe scheiden und sie können ausreisen.32 1947 werden sie in New York ansässig, sie heiraten und Fritz macht einen Waschsalon auf.33 1953 stellt er einen Einbürgerungsantrag und nennt sich fortan Frederic.34

Nach dem Krieg versucht Fritz eine Rückerstattung für sein ganzes Mobiliar, das in Luxemburg beschlagnahmt wurde, zu erhalten. Das Verfahren zieht sich über mehrere Jahre hin. Er selbst stirbt, bevor es zum Abschluss kommt. Seine Frau Paula und sein Sohn Peter werden als Erben eingesetzt. Doch der Antrag wird abgelehnt, weil die Familie nicht beweisen kann, dass ihr Besitz in Luxemburg beschlagnahmt wurde. Sie legen Einspruch ein, sie suchen und finden Zeugen für die Beschlagnahmung. Daraufhin wird ihnen mitgeteilt, dass sie keine Rückerstattung geltend machen können, da der Verlust in Luxemburg und nicht in Deutschland vonstatten ging.35 Mit allen weiteren Besitztümern verlaufen die Anträge ebenfalls fast immer erfolglos. Die DDR verweigerte Verhandlungen über Rückerstattungen und Entschädigungen.36

Fritz stirbt am 29. Dezember 1954 in New York im Alter von 59 Jahren.37 Sein Sohn Peter ist im selben Jahr Rechtsanwalt in San Francisco geworden.38

Am 4. Juli 2025 wurden für Fritz und seine Familie STOLPERSTEINE am Eingang der Wiesengasse verlegt.

- Vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1908 für Siegfried Fritz Levÿ, Berlin V b, 1838/1895 (Erstregister); vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Heiratsregister 1874-1936 für Levy-Lasar, Berlin IV b, 1926/719 (Erstregister). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- 1921 ist Fritz Trauzeuge bei seiner Schwester Else in Berlin. Beim Standesamt wird sein Wohnort mit Spremberg angegeben. Vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1936 für Else Charlotte Levÿ, Berlin XII a, 664/1921 (Erstregister). ↩

- Vgl. Stadtarchiv Spremberg, Spremberger Adressbücher von 1932 und 1936. ↩

- Vgl. BLHA, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984; vgl. Niederlausitzer Verlag (Hrsg.), Übersichtsplan der Stadt Spremberg von 1925. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. BLHA, 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943; vgl. BLHA, Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984; vgl. Stadtarchiv Spremberg, Adressbuch 1932. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55; vgl. BLHA, 36A F 1189, Levy, Fritz, 1939-1941 (Akte). ↩

- Vgl. ancestry.de: Berlin, Deutschland, Heiratsregister 1874-1936 für Levy-Lasar, Berlin IV b, 1926/719 (Erstregister). ↩

- Vgl. ancestry.de: USA, Einberufungskarten junger Männer im 2. Weltkrieg, 1940–1947, Peter Ludwig Lazar. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. ancestry.de: Kalifornien, USA, Listen ankommender Passagiere und Mannschaften, 1882-1959, Nanny Lazar, Peter Levy. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, Levy, Paula, B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. BLHA, 75 TF Levy 2. ↩

- Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte Levy, Paula Ida, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- Vgl. BLHA, 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943. ↩

- Vgl. BLHA, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 14252, Heimann, Max. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59. ↩

- Vgl. BLHA, Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984. ↩

- Vgl. BLHA, 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943. ↩

- Vgl. BLHA, Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984. ↩

- Vgl. BLHA, 36A F 1189, Levy, Fritz, 1939-1941 (Akte). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59. ↩

- Vgl. https://luxembourg.public.lu/de/gesellschaft-und-kultur/geschichte/zweiter-weltkrieg.html (Stand 19.04.2024). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59. ↩

- Vgl. ancestry.de: New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Fritz Levy. ↩

- Vgl. ancestry.de: USA, Listen abreisender Passagiere und Mannschaften, 1914-1966, Fritz Levy. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59; vgl. ancestry.de: New York, USA, Index zu in New York City eingereichte Einbürgerungsanträge, 1792-1989, Fritz Levy. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B_Rep_025-08_Nr_20318_59. ↩

- Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedergutmachungspolitik (Stand 07.07.2025). ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55. ↩

- Vgl. Landesarchiv Berlin, Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59; vgl. https://lawyers.justia.com/lawyer/peter-ludwig-levy-104154 (Stand 20.07.2024). ↩

Verbundene Personen

| Levy, Clara | Mutter |

| Heimann, Erna | Schwester |

| Heimann, Max | Schwager |

| Weil, Ursula | Nichte |

| Fellinger, Henriette | Hausangestellte |

Verbundene Orte

| Wiesengasse 05 und 06 | Wohnort, STOLPERSTEIN |

| Georgenstraße 36 | Gewerbeeigentum |

| Gartenstraße | Gewerbeeigentum |

| Zedlitzstraße | Gewerbeeigentum |

Quellenangaben

Landesarchiv Berlin:

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-04, Nr. 4, WGA, 19010, 59.

- Wiedergutmachungsakte B Rep. 025-08, Nr. 4003, 55.

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2536, 55.

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2537, 55.

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2538, 55.

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 3026, 55.

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 2423, 57.

- Wiedergutmachungsakte, B Rep. 025-08, Nr. 20318, 59.

Brandenburgisches Landeshauptarchiv:

- 6C Spremberg 56, Verkauf von Grundstücken jüdischer Bürger in Spremberg, 1938-1943.

- Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 14252, Heimann, Max.

- Vermögensverwertungsstelle, 36A (II) 22223, Levy, Clara, 1939-1984.

- 36A F 1189, Levy, Fritz, 1939-1941 (Akte).

- 75 TF Levy 2.

Stadtarchiv Spremberg:

- Spremberger Adressbücher von 1932 und 1936.

Archiv der Ahnenforschungsdatenbank ancestry.de:

- Berlin, Deutschland, Geburtsregister, 1874-1908 für Siegfried Fritz Levÿ, Berlin V b, 1838/1895 (Erstregister).

- Berlin, Deutschland, Heiratsregister 1874-1936 für Levy-Lasar, Berlin IV b, 1926/719 (Erstregister).

- Berlin, Deutschland, Heiratsregister, 1874-1936 für Else Charlotte Levÿ, Berlin XII a, 664/1921 (Erstregister).

- Kalifornien, USA, Listen ankommender Passagiere und Mannschaften, 1882-1959, Nanny Lazar, Peter Levy.

- USA, Einberufungskarten junger Männer im 2. Weltkrieg, 1940–1947, Peter Ludwig Lazar.

- New York, USA, Index zu in New York City eingereichte Einbürgerungsanträge, 1792-1989, Fritz Levy.

- USA, Listen abreisender Passagiere und Mannschaften, 1914-1966, Fritz Levy.

- New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1957, Fritz Levy.

Sekundärliteratur:

- Klaus Rebelsky: Die jüdischen Mitbürger von Spremberg, 59, in: Spremberger Kulturbund e.V./Stadtverwaltung Spremberg (Hrsg.): Heimatkalender 2002, Stadt Spremberg und Umgebung, Cottbus 2002.

- Niederlausitzer Verlag (Hrsg.), Übersichtsplan der Stadt Spremberg von 1925.

Internetseiten:

- https://lawyers.justia.com/lawyer/peter-ludwig-levy-104154 (Stand 20.07.2024).

- https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedergutmachungspolitik (Stand 07.07.2025).